側弯症が「治らない」と言われる所以

「側弯症は治らない」と耳にすると、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、医療現場でもそう説明されることがあります。

しかしその背景には、単純に「治療できない」というよりも、原因や影響が多岐にわたり、一つに特定することが困難であるという事情が隠されています。

今回は、その理由を具体例とともに整理してお伝えします。

1. 原因が特定できないほど多岐にわたる

側弯症の中でも「特発性側弯症」と呼ばれるものは、明確な原因がわかっていません。

研究では遺伝やホルモン、神経の働き、筋肉バランスなどさまざまな可能性が指摘されていますが、決定的な答えは出ていません。

母親や姉妹にも軽い側弯があり「家族で似ている」と言われたケース

成長期に急に身長が伸びるタイミングで、背骨の歪みが進行したケース

学校健診で初めて気づかれ、本人には自覚がなかったケース

このように、発症のきっかけが分かりにくく、どの要因が一番大きいかを断定できないのです。

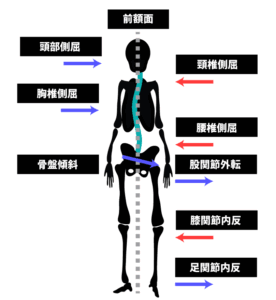

2. 足から骨盤まで全身の連鎖的な影響

背骨は単独で存在しているのではなく、下半身からの影響を強く受けています。足趾・足関節・膝・股関節・骨盤帯はすべて『背骨の土台』です。

足の指がうまく使えず、常に外側に体重をかけて歩いている → 膝や股関節に偏った負担がかかり、骨盤が傾き、背骨がねじれる

片足のアーチが崩れ扁平足になっている → 体全体が片側に傾き、背骨のS字が強まる

股関節が硬く、開脚が苦手 → 骨盤が動きにくく、腰椎にねじれが集中

このように、背骨の歪みは全身から影響を受けています。

特に土台である下半身からの影響を見極めることが重要なポイントです。

3. 日常生活やスポーツのクセが影響

生活の中で無意識に繰り返している動作や姿勢も側弯に大きく関与します。

学校で長時間机に向かう際、いつも片肘をついて座っている

重いリュックを片側だけで背負い続けている

バレーボールで片腕ばかりでサーブ・スパイクを繰り返す

バイオリンやチェロなど、楽器演奏で常に左右非対称の姿勢になる

このように日常や趣味の中で形成された「体の使い方のクセ」が、背骨の形を少しずつ変えていきます。本人は「楽だからそうしている」だけでも、長年積み重なると矯正が難しくなります。

4. 栄養状態や骨の質も関与

栄養不足や骨の健康状態も側弯症の進行に影響します。

成長期に食欲が細く、カルシウムやタンパク質の摂取不足が続いた → 骨が弱く変形が進みやすくなる

部活動で激しい運動をしているが、十分な栄養が補えていない → 筋肉疲労から姿勢が崩れ、歪みが固定化する

大人の女性で閉経後に骨粗鬆症を発症 → 背骨の一部が潰れ、もともとあった軽度の側弯が進行

「栄養や骨の質」という一見関係なさそうな要素も、背骨の形を左右する大切な因子なのです。

5. 医療現場での制約

診察では、原因をひとつずつ検証する時間は限られています。整形外科外来は数分の診察で次の患者へ進むことも多く、医師が「足の指の使い方」や「日常の癖」まで詳細に確認するのは難しいのが現状です。

「装具をつけて経過をみましょう」と言われただけで、不安が残った患者さん

栄養や運動習慣の相談をしたかったが、時間切れで聞けなかった保護者

「治らない」と一言で説明され、誤解や絶望感を抱いたケース

このように医師の言葉が「治らない=何もできない」と受け取られてしまうのは、診察時間の制約が大きな背景にあります。

まとめ

側弯症が「治らない」と言われる理由は、単に医学の限界ではなく、

原因が多岐にわたり特定できない

足から骨盤まで全身の連鎖的影響がある

日常生活やスポーツのクセが影響する

栄養や骨の質も関与する

医療現場での診察時間に制約がある

といった複雑な事情があるためです。

しかし大切なのは、『治らない=何もできない』ではないという点です。

生活習慣の工夫、姿勢の改善、適度な運動やストレッチ、栄養管理を組み合わせることで、進行を抑えたり不快な症状を軽減することは可能です。

側弯症改善のための情報を取得する

(治療のご予約もお取りできます)

↓↓↓

側弯症専門治療院の詳細はこちら

(タップでホームページへ)

↓↓↓

- カテゴリー

- 未分類